ピアノのペダルを徹底的に解説!

このサイトではピアノ上達のコツ・ポイント・裏技などをご紹介しています。

YouTubeのチャンネル登録もよろしくお願いします。

今日のテーマは、べダルの使い方はこれでOKという内容でお送りします

今日は『ペダルの使い方』を説明していこうと思います。

みんなのピアノでは、これまでにも 『ペダルの使い方』 についての動画をたくさんご紹介していて、

今回はその総集編になります。

更にお伝えしたい内容も加えまして、徹底解説をしていこうと思います。

この動画を最後までご覧いただくと、 ペダルの操作やコツや裏技を習得することができますので、

是非、最後までご覧ください。

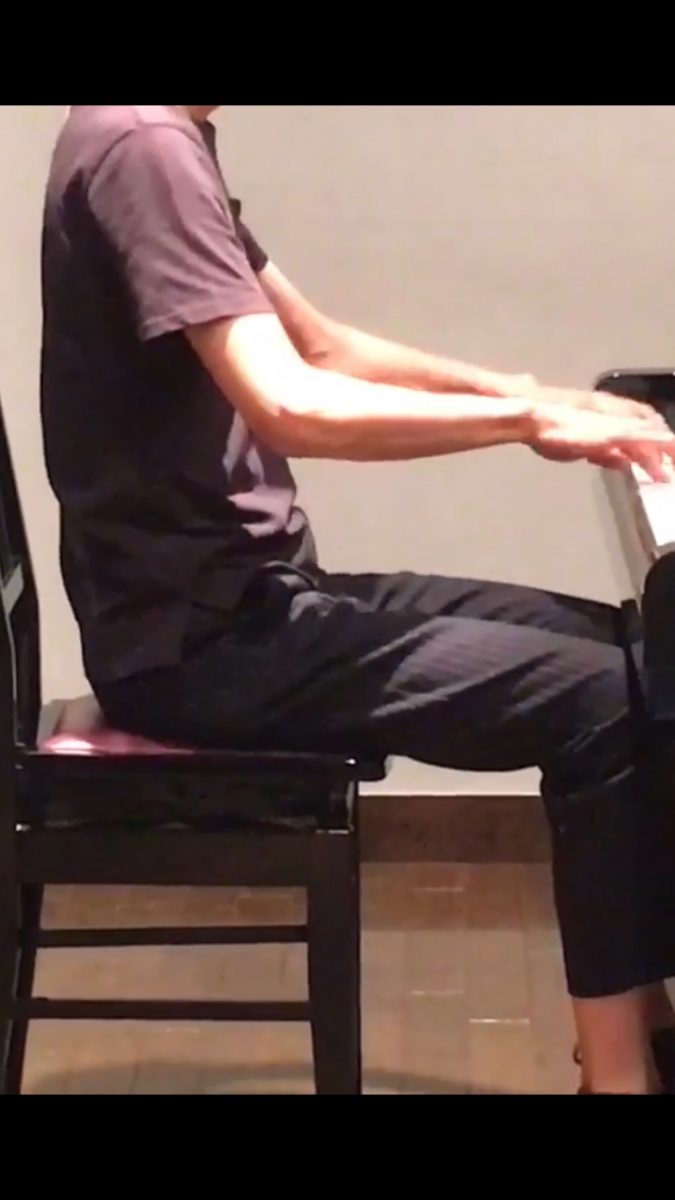

1,まず座骨を刺す

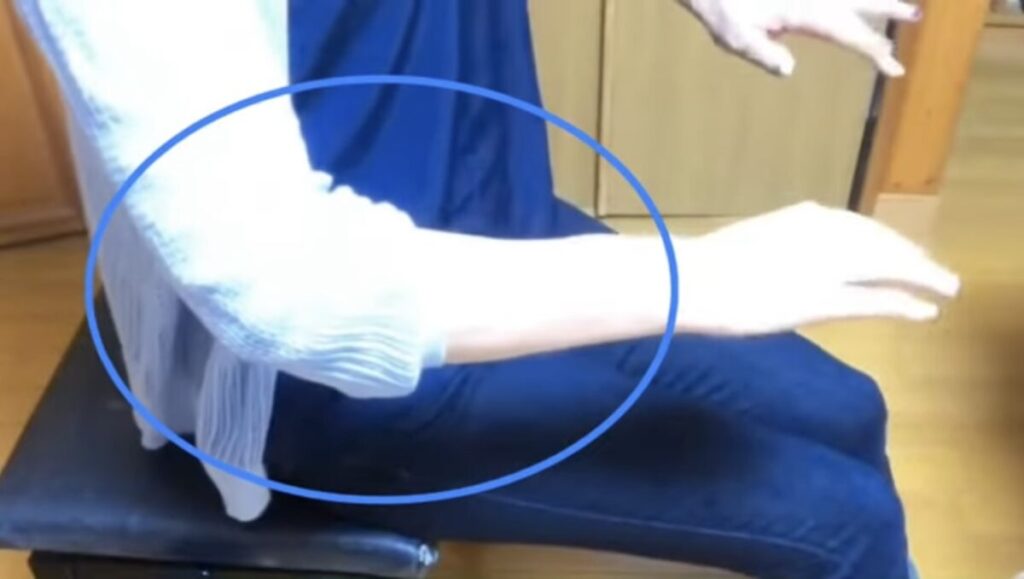

ペダルで一番大事なのは、まず、坐骨というお尻の骨を椅子に刺して座れるか?ということです。

以前から伝えていることですが、このように椅子の後ろを半分残して座ってください。

つまり、椅子の後ろ半分は見えている状態にして、 前半分にお尻が乗るようにしてください。

前半分に乗るのは、坐骨を椅子に刺して体幹を使うためです。

椅子の前の方にちゃんと乗りますと、体幹を使って座るしかないので、腹筋を使うしかありません。

使っているうちに腹筋も育ってきますので、是非、前の方に座るようにしてください。

ここで大事なことは、坐骨から上のパーツと坐骨から下のパーツを 切り分けることです。

座骨が刺さらずに、このように後ろに倒れた状態でペダルを踏むと、

私はいま体が動いています。座骨が倒れることでこのように体が動いてしまうのです。

するとペダルが濁ってしまいます。

次に坐骨を刺してみます。

座骨を刺してペダルを踏む動作をすると、体にまったく影響がありません。 体が全く動かないのです。

体が動くと、手に影響がいってしまうので、

坐骨で上半身と下半身をセパレートする、切り分ける感じで使いましょう。

骨と肉を全部切り分けて使うようなイメージです。

坐骨を刺すことによって、上半身は上半身、下半身は下半身で使い分けることができます。

上半身と下半身が、決して連動しないように、繋がらないようにしてください。

2,足の使い方

次に足(かかと〜つま先)部です。

ペダルを踏むとき、踵を床に着く必要がありますが、そのときペダルも踵で分離します。

座骨を刺すことと考え方は一緒です。

踵を着くことによって、座骨より上の上半身に影響がいかないようにしているのです。

大腿部(股関節~膝)が多少動いてしまうのは、体の構造上、仕方がありません。

ですが座骨が刺さってさえいれば、

上半身には影響がこないのです。

ここでは今、左側もペダルを使っている状態です。

このように、踵と坐骨で引っ張りあっているイメージ、

突っ張り棒がある感じで座りましょう。

そうすると体が引き上がります。

踵と坐骨で引き合って、

坐骨と体幹で、引き上げで上げていきます。

こういうイメージです。

『みんなのピアノ』では、子供にレッスンしている動画や、 一般の方向けにペダルをわかりやすく説明した動画を、これまでにも出してきました。

今回ご説明した情報を持った上で、一般の方向けの動画を見ていただける方が、わかりやすいと思います。

いろいろな角度から説明していますので、諦めずにやってみてください。

大事なのは、繰り返しますが、坐骨を刺して上半身と下半身を切り分けることです。

もし、これが出来ていないと思ったら、この根幹にある座骨の問題はとても重要なので、是非トライしてみてください。

3,ペダルの仕組み

ペダルで悩む人はたくさんいますが、ペダルの理屈・仕組みから理解されるとわかりやすいと思います。

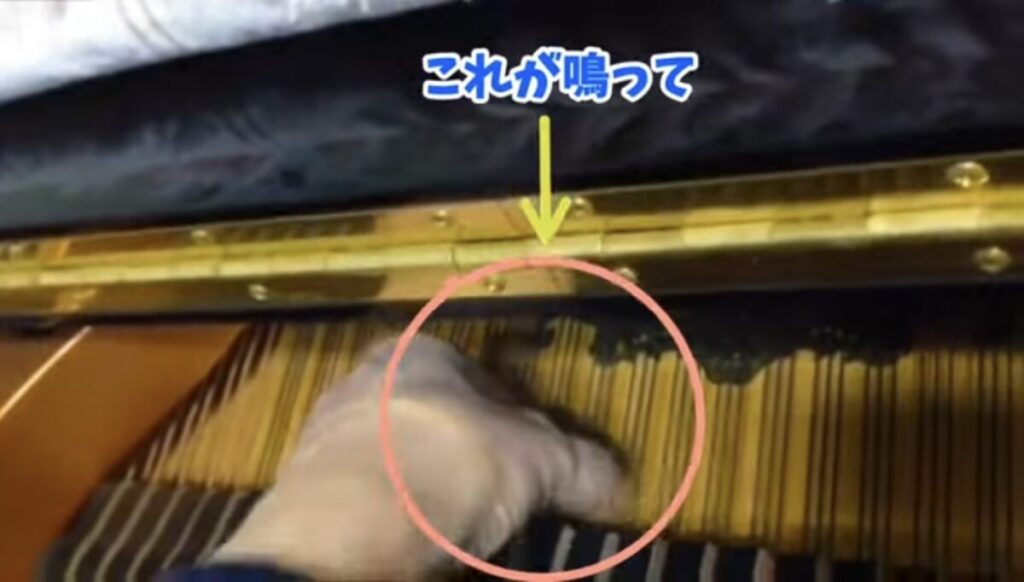

このピアノを今鳴らしています。ハンマーが上がっているのが見えるでしょうか?

トーンと上がっています。

このように弦を叩くとピアノは音が鳴ります。

そのとき同時に、黒い部品(ダンパー=ピアノ弦の響きを止めている部品)も上がっていますが、おわかりでしょうか?

黒い部品(ダンパー)が上がると音が広がります。

弦を指ではじくと鳴っていますよね?

ダンパーが降りると止まります。

以上がピアノのペダルの仕組みです。

4,足の使い方

次に、見やすいようにペダルの模型を使って説明します。

ハイヒールを使いますが、どんな靴でも同じと考えてください。

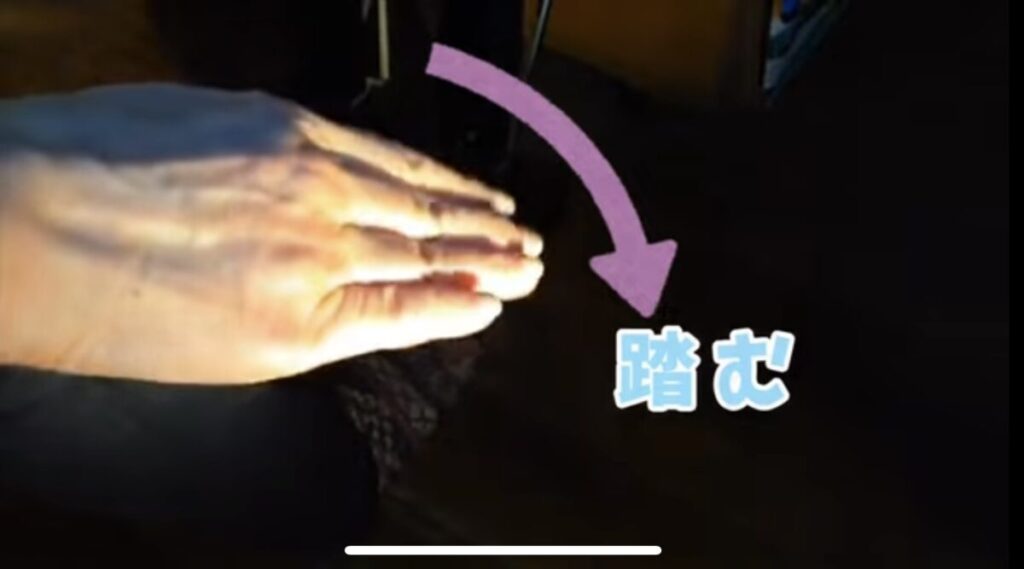

ペダルの一番距離が長くて太いところが、ペダルの手前の端っこになります。

一方、足の一番太い関節の、親指の下に母指球と呼ばれるところがあります。

この靴では矢印のところが、親指側の一番太いところの母指球のあたりです。

この、足の一番太い関節で、このように踏んでいきます。

つま先で踏んでしまう人もいるのですが、

ここだとまったく安定感がありません。

母指球のある、足の一番太いところでしっかりと踏んでください。

もうひとつ良くないパターンとして、1回足をペダルから離して上げてから、バコーンって踏む人がいます。

これだと音がバコバコするので、この母指球の太いところをペダルにつけたところから、この様に踏んでいきます。

また、踵を床に刺しておくということがすごく大事です。

大切なのは、踵が着くということです。

もう一つ大切なのは、先程お伝えしたように、お尻の坐骨が 着くということで、こちらもとても大事です。

次に骨の模型を使って説明しましょう。

これは骨盤まわりの模型で、『坐骨』があり足がついていますが、おわかりでしょうか?

ちゃんとお尻がついて座骨がささっていると、このように足が自由に動きます。

ところがこのとき坐骨が刺さっていないと、このように後ろに倒れるので足が一緒に動いてしまいます。

これが一番良くない状態です。

踵が着くということも、実はこれとまったく同じ仕組みです。

ここに骨の模型があって、踵と足があります。 踵が床に着いていれば、このように足の先だけ動きます。

ところが足の上の方と一緒に動かしてペダルを踏むと、音がすごく不安定になります。

①坐骨を刺す

②踵もきちんと刺す(刺すというか当てる)

③一番太いところで踏む

④「ド」の音を弾いて踏み、ちょっとずつゆっくり足を上げる

この様な練習をしてみてください。

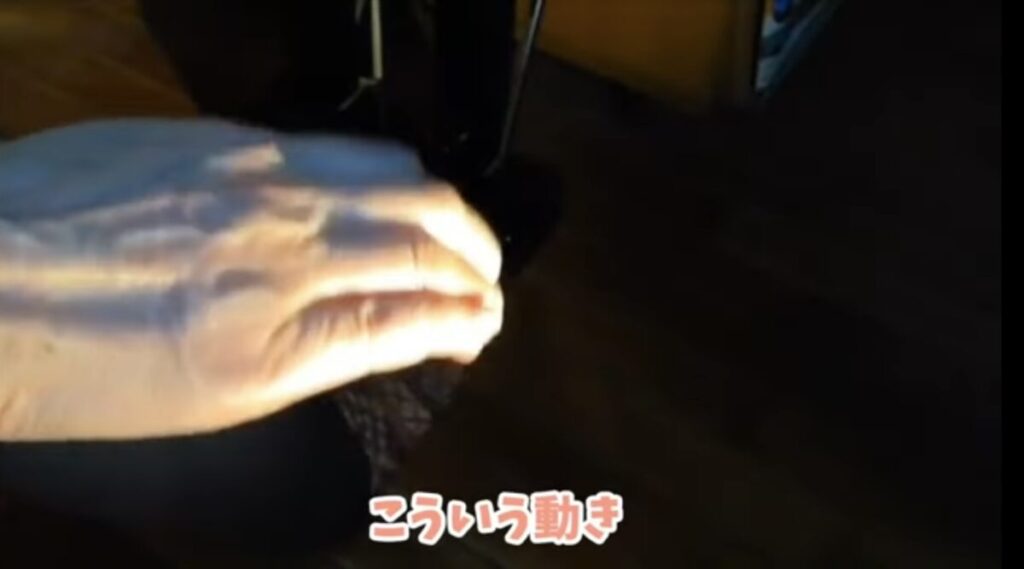

次に手を使って説明しましょう。

この手を足だと考えてください。ペダルを踏むときは、このようにウエーブのような動きをします。

足をパコっとあげてしまうのではなくて、ペダルを下げたら、ちょっとずつゆっくり上げると、

自然に綺麗に音が消えます。

次に「レ」を弾いてから踏みます。 足の指をまず上げてから、足(ひざ下)を上げます。

次に「ミ」を弾きます。 音を伸ばします。 「ミ」の指を上げてから、足を上げると綺麗に消えます。

「ファ」を弾く→ペダルを押す→ペダルを上げ→綺麗に消える

「ソ」足指を弾く→ペダルを押す→指を先に離す→足を少しずつ上げる

このように一音ずつ練習したら、次に「ド レ ミ ファ ソ」の練習をしてみましょう。

最初のうちは1音3秒ずつくらいかけて、ゆっくり弾いてください。

ド~~~レ~~~ミ~~~ファ~~~ソ~~~

慣れてきたら、早めに練習してみてください。

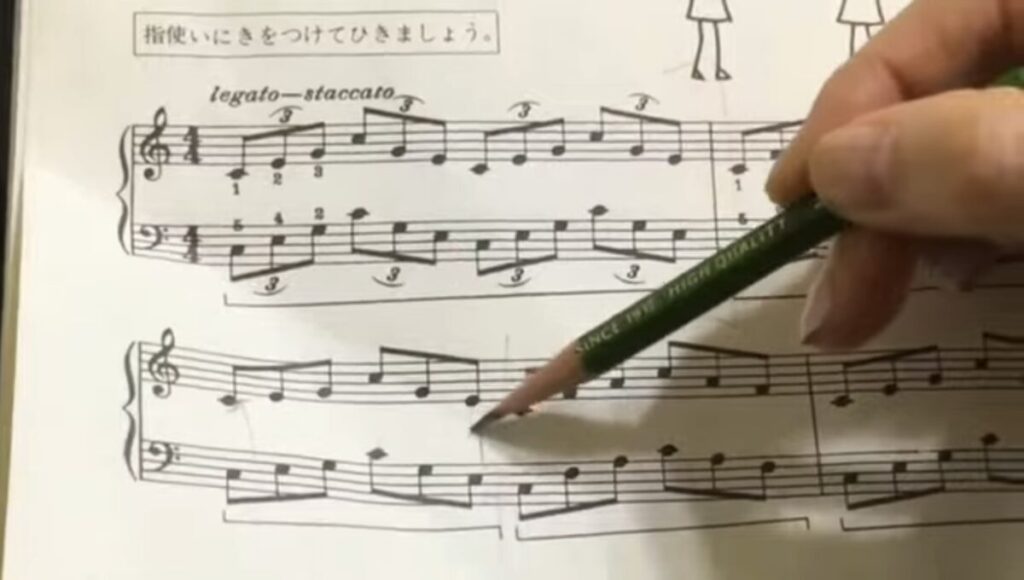

5,楽譜とペダル

では、実際の楽譜でペダルを練習してみましょう。

ドミソドソミド~~

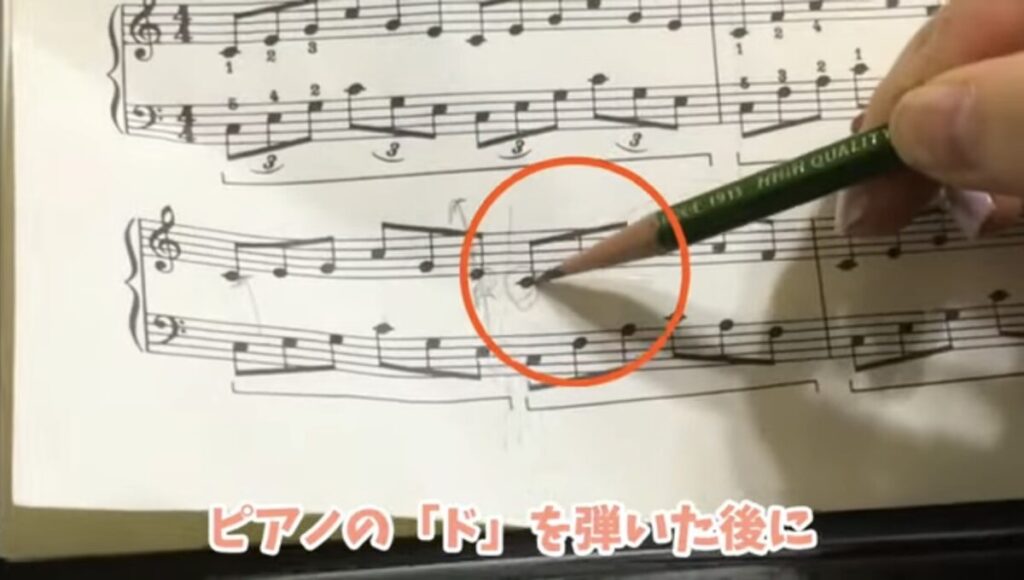

「ド」を弾いたら、ペダルを入れます。

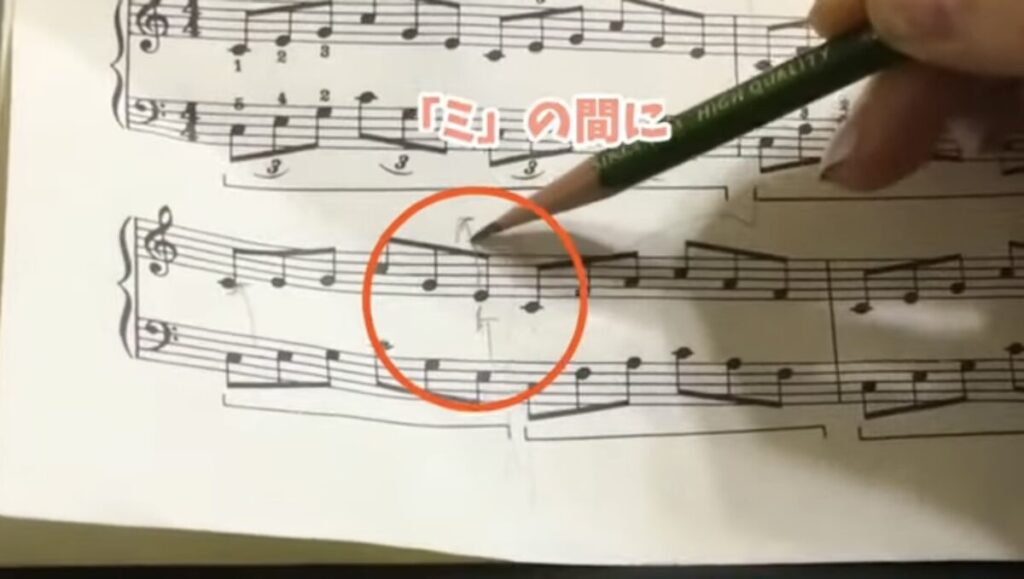

ドミソドソミ…と弾いて、ミのところにきたら、ミを弾いている間にペダルを上げます。

そうするとぺダルが残りません。

今度は、次の「ド」を弾いた後にペダルを入れます。

(生徒実演)

すごく良くなっているんだけど、今言ったドミソドソミド~の最後のドのところ、

これ(足台がある)だと少し難しいのかもしれないけど、 最後を薄っすら(ちょっとずつ)上げるみたいな感じにできるかな?

最後つま先のところを頑張る感じでもう一回やってみよう。

最後だけでもいいから。せ~の。

(演奏)

そうそう、最後プツって切れないように、

ゆ~~~っく~~~り頑張って頑張って頑張って……

最後のとどめで頑張って上げてくる。

(演奏)

そうそう、きれいになった!

いかがでしたでしょうか?

ペダルの操作についてご理解いただけましたか?

こんな内容をやって欲しい・こんなこと知りたいという内容がありましたら、

是非こちら下のコメント欄・LINE・メールでお知らせください。

できるものはアンサー動画としてお答えしていこうと思います。

では今日もありがとうございました。

コメントを残す